-

您的購物車內沒有商品!

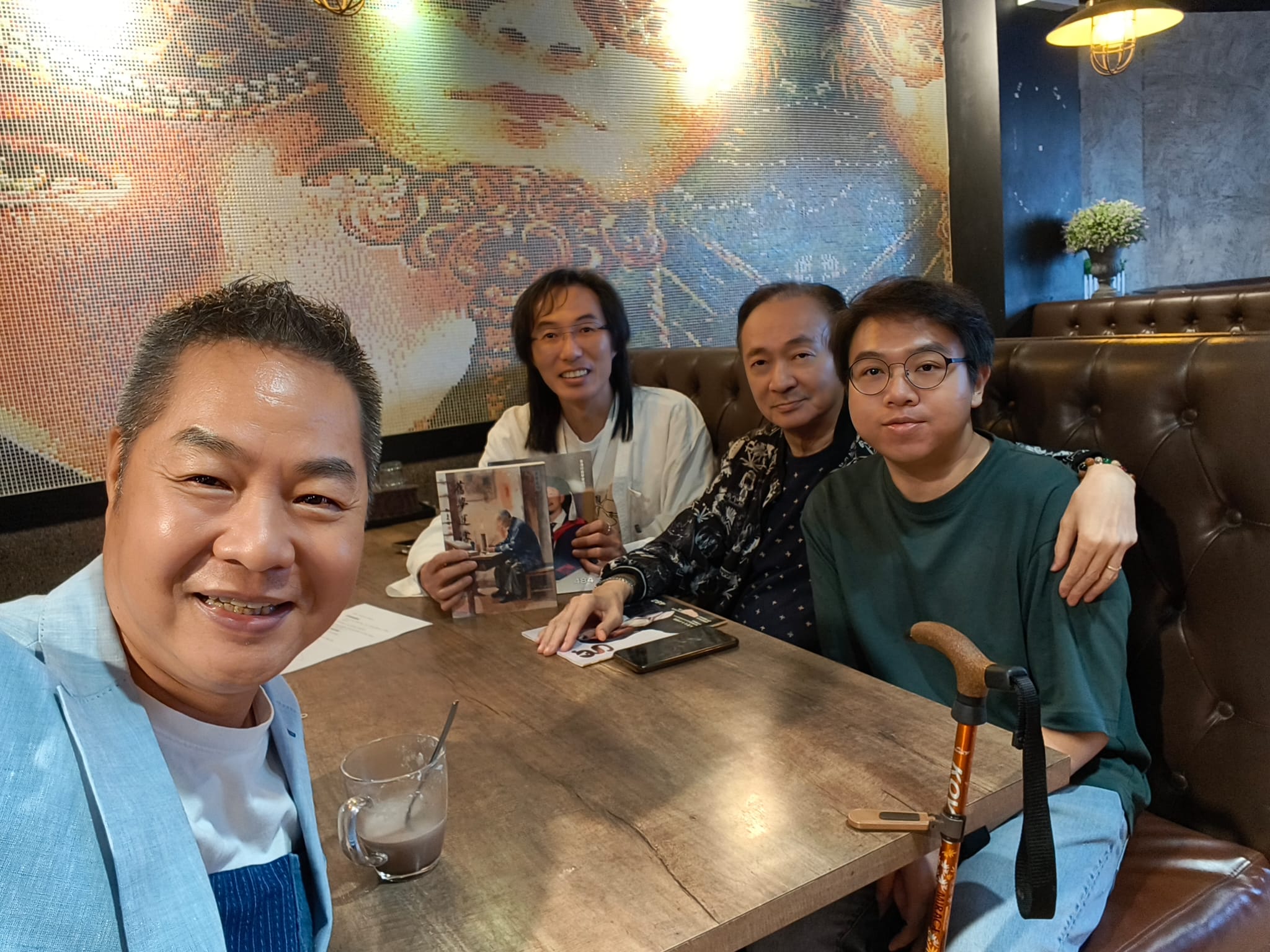

甲辰年春夏之際,午赴馬鞍山拜會香港作家沈西城先生(西城先生),在一個愜意遊閒的午後,饒有一番風味。西城先生橫跨大半生翻譯及寫作生涯,得失相依,從昭和年間遊學日本,再到投身本地文化出版事業逾數十年,著作眾多,《梅櫻集》(1976)、《梅櫻二集》(2023)、《西城紀事》(2016)、《江湖再聚——武俠世界六十年》(2019)、《陳惠敏傳奇》(2021)、《星球頑童:倪匡傳奇》(2022),以及本年度新作《舊夢迷濛》(2024)等等,閱盡繁華,感傷滄桑,自立一門創作心得,相濡以沫,相忘於江湖。

東瀛遊學記聞

西城先生素有日本文學造詣,年輕時曾留學日本兩年多,學成回港後,便一直從事日語翻譯維生,起初為何不選歐美國家,「本來母親想我到美國唸書,在我看來,僅有兩百多年歷史之餘,只有科技,沒有文化和傳媒,所以沒有太大好感。相反,我對日本抱有一種特殊情懷,或許祖母是日本人緣故,又或是中學時候接觸了不少台譯日本書籍,心感很過癮,基本上我也很喜歡日本,日本料理除外。另外,我也不想與香港距離太遠,始終當年通訊科技未有現在那麼便捷,年幼的我一直受到外婆悉心照顧,很疼愛我,如果在日本,我可以隨時隨地飛回香港。」是故,西城先生負笈日本。

留日初期,因宿舍爆滿,西城先生另覓了鐵路站附近的住所,開放式空間,地面鋪了日本傳統和式榻榻米,坐下來時很輕鬆、很舒服,睡覺時只需鋪一層床墊,不需要額外購入床架。每日電車高速轟隆轟隆轟隆轟隆轟隆轟隆轟隆轟隆,撼動了整幢房子的同時,連帶懸掛窗戶上的風鈴都會叮噹作響起來,西城先生不太習慣如斯日本地道居住環境及住屋文化,為了避震,有些時候他外出散步,路經很多神社,意會到就連新界地區如元朗也沒有的獨特意境,一種很温文的感覺。

▲ 訪問當日,西城先生大談個人與日本之淵源,分享著昔日灰日本遊學之見聞,以及對日本文化的深入分析和了解。

很多人知道現有日本文化大多數從古中國唐朝脫胎而來,像是儒學、漢字、和服、茶道,甚或餐飲文化諸如此類,當然也有逆向影響的事例,西城先生續指日本演歌與台灣閩南歌很相近,一位台灣著名作詞人鄧雨賢先生曾跟隨過古賀政男老師拜藝,作品充溢著怨調,其實沿襲了明治時期日本語言,畢竟台灣曾經是日本殖民地,兩地文化有段長時間相互交雜。

中國近代作家魯迅(本名周樹人)先生和周作人先生兩人都曾讀預備班,才考上日本當地大學,西城先生原本也是這樣安排,當年在東京都大久保町一所國際學友會日本語學校研習,由日本政府經營,學費相對便宜。他本身想入讀文學系,誰知一年半後成家立室,打消讀大學念頭,只好回港工作,縱使在日本留學時間不長,對於西城先生一生來說,「日本對我有很好啟發,我一生最幸運的事就是去對了日本,否則我現在沒有這樣脈絡觀。」西城先生語重心長地說。

▲ 西城先生著作叢多,題材涉獵甚廣,從兒時見聞到江湖軼事,比比皆是。2024年,西城先生推出了兩本題材迥異的新作:《舊夢迷濛》(香港:漫讀文化),另一本為《香港戒毒教父陳慎芝》(香港:天地圖書)。

讀書破萬卷,下筆如有神

「我有很奇特的寫稿習慣」西城先生淡然說道。事前不打草稿的他,每逢當日遇見甚麼,想到甚麼,也沒有特別怎樣鋪排,即興落筆,意與言會,言隨意遣,若要西城先生自問原由也無法理出個念頭來。撰稿或是修訂,都是約半小時完成,西城先生更笑言可能受到倪匡先生影響,他前半生的寫作大抵也省略了修訂過程,與其說倪匡先生是一位作家,倒不如認為他是編故事的人(Story Maker),只不過將腦內的胡思亂想記錄出來。「近這十年起,我都會修改。金庸先生的作品曾多次修訂過,初版及其後修訂本固然有明顯分別,儘管坊間贊成或反對與否,我認為身為一個作家如果對自己負責、尊重自己作品和對得起讀者,理應多翻閲幾遍,修飾一下文句,你會發現總比修改前更好。」西城先生續道。

十餘歲的西城先生喜歡寫作,但小時候作文常常不合格,那時讀四年級的他心知不是味兒,萬萬沒有想到某次補課適逢下雨天,躲雨的他在學校的小型圖書館裡遇上了《駱駝祥子》,很過癮的書名,西城先生第一時間認為甚麼叫駱駝祥子,好端端為何要稱呼「駱駝」,原來祥子才是主角名字,而「駱駝」是主角的花名,講述一個黃包車伕的故事。無獨有偶,接下來作題正是與人力車佚相關,妙極了,西城先生心想,那不就是《駱駝祥子》嗎?作文最後固然高分,自此西城先生知道了越讀得多書,越有助寫作。

▲ (左)《江湖再聚——武俠世界六十年》(香港:中華書局,2019年);(右)《上海尋夢》(香港:初文出版社有限公司,2024年)

日子久了,西城先生遍覽中外古今名著,能數得出包括有《忠義水滸傳》、《紅樓夢》此類章回體小說、晚清韓邦慶以吳語蘇州方言入話的小說《海上花列傳》,又如中國近代小說家郁達夫、魯迅和周樹人、日本文豪谷潤崎一郎、太宰治,甚如金庸、古龍、梁羽生、蹄風等人現代歷史武俠小說連載,還有倪匡先生的報刊專欄也不在話下。

西城先生接續說道,後來理解到一篇文章有多種不同寫法,笑指當年很多同學找他幫忙寫文,搖身一變批發商,賣文幫補了學生時代的零用錢。日後未赴日本留學前,西城先生以筆名「白蘆」,曾於《明燈日報》的「彩叢版」刊登多篇愛情小說,一個月交出六、七篇作品,稿費高達逾百元,要知道當時一份報紙只售一角、戲票一張七角,雲吞麵賣三角一碗。另一邊廂,當他轉戰大報時,很多時候都未如所願,成功獲選,畢竟當年多份大、中小型報紙的專欄百家爭鳴,各路作家功力深厚非常,非現今能所比擬的,他見證了上世紀六、七十年代香港報刊業鼎盛,《西城文選:舊夢依稀》已有幾篇憶述、緬懷關於往日香港報紙發展狀況,幽默地說出稿費最高者,倪匡第二,無人能認第一,倘若時至今日,在香港單靠寫作不能致富,甚至如生計也勉強維繫著,不餓死才最走運的。

▼ 剛過去7月書展,西城先生應邀「香港電影戲裏戲外傳奇」座談會講者,夥與資深電影人吳思遠先生,分享他們對香港電影數十年來的見聞點滴。

即使如今大不如前,曾擔任《武俠世界》(*編按:羅斌先生於1959年創辦,20 02年由當時雜誌主編西城先生接手營運,直至2019年停刊)社長的西城先生依然筆耕不輟,像是《西城文選:舊夢依稀》的文章,均取自他在《亞洲週刊》的專欄連載。近年生成式人工智能(Generative AI)蔚為風潮,對於文字工作者,西城先生坦言自己不夠深入了解AI技術,但就目的而言,AI確實能幫助到校稿、翻譯等編務工作,也更表示願意接觸新的事物,吸引多些新科技和知識,能接受多少就多少,未嘗不是一件好事。如果說一個作家的話,西城先生深信AI目前暫未能取替創作,雖然它幫輕了不少工作,但譬如翻譯上仍有些許謬誤,所以絕不能盡信。

▲ 西城先生從事創作生涯以來,結交不少志同道合之友,承蒙厚愛,好像是金庸、倪匡、羅斌和吳思遠先生等知名香港文化作家、電影人,閒時聚會,談笑風生。

"無論寫作,抑或翻譯,文字工作者最忌諱的是文句不通順,故此文字很重要,如果文字不通,你又如何清晰表達你想說的話呢?"

參考資料:

沈西城:《西城文選:舊夢依稀》,香港:初文出版社有限公司,2022年。

沈西城:《舊夢迷濛》,香港:漫讀文化,2024年。